現場で患者さんを診るとき、問診表に「肩が痛い」「腰も痛い」「膝も痛い」なんて書いてあったら、正直どうやって原因を特定すればいいか迷うこと、ありますよね。僕も昔、患者さんが「膝が痛い」と言えばその膝ばかりを治療し、肩が痛いと言えば肩ばかりを見て、なかなか根本的な改善につながらなかったことがありました。

そこで大事だと気づいたのが、「体をパーツごとではなく、動きのつながりや全体像で捉える」ことなんです。

今日はそのために役立つ方法として、代表動作やジョイントバイジョイント的な視点を活かした患者さんの原因の見抜き方をお伝えします。これを取り入れると、治療の精度がぐっと上がりますよ!

1. 問診表はヒント。全体を見るための手がかりにすぎない

まず覚えておきたいのは、問診表に書かれた内容は患者さんが「感じている症状」であって、必ずしも「本当の原因」ではないということです。

例えば:

- 肩が痛いと言っても、実際には胸椎や肋骨、骨盤が関与しているかもしれない。

- 膝が痛い場合でも、股関節や足首の可動性が関係していることが多い。

問診表はあくまで「どんな手がかりがあるか」を把握するためのもの。本当に大事なのは、問診表の情報をもとに全身をどう観察し、原因を見抜くかです。

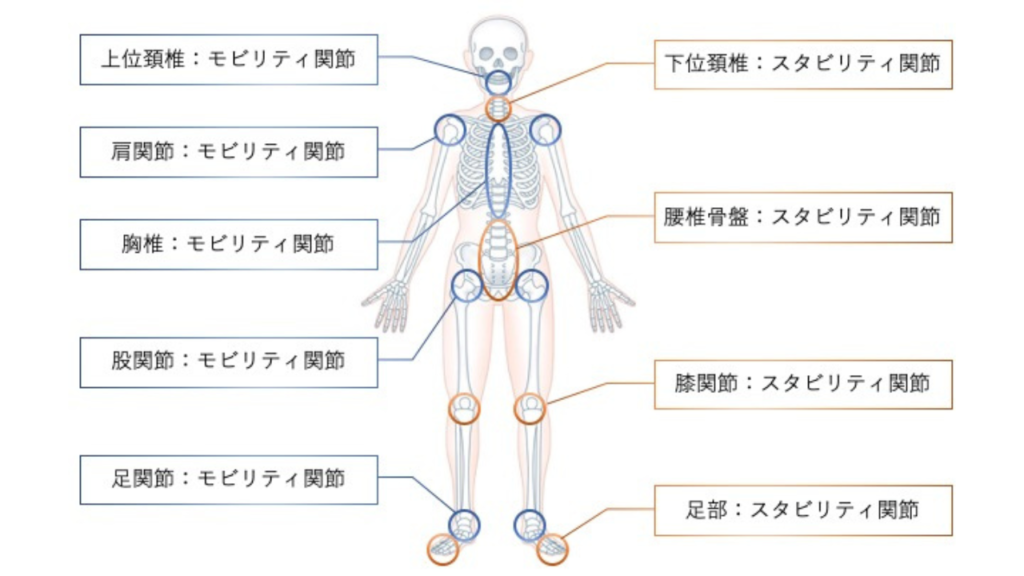

2. 体のつながりを理解する:ジョイントバイジョイント的視点

体は一つのユニットとして動きますが、各関節には「役割」があります。それがジョイントバイジョイントアプローチの考え方です。

ジョイントバイジョイントの基本ルール

- 可動性が求められる関節:足首、股関節、胸椎など

- 安定性が求められる関節:膝、腰椎、肩甲骨など

例えば、膝が痛い患者さんを診るとき、膝そのものは安定性が求められる関節なので、原因は隣の「股関節の硬さ」や「足首の動きの悪さ」にあることが多いです。この視点を持つだけで、症状を「点」でなく「動きの連鎖」として捉えられるようになります。

3. 判断力を高める:代表動作から原因を探る

代表動作とは?

代表動作とは、患者さんの日常生活やスポーツでの基本的な動きのこと。これを通して、体のどこに負担が集中しているかを観察します。

主な代表動作

- スクワット

股関節、膝、足首の連動を見る動作の基本。膝だけが前に出る「代償動作」があれば要注意。 - 歩行

左右の重心移動がスムーズか、片足に負担が偏っていないかを確認する。 - 体幹の回旋

胸椎がしっかり動くか、腰で代償していないかを見る。

例:膝痛の患者さんの場合

主訴:「階段の上り下りで膝が痛い」

観察するポイント

- スクワットをしてもらう

- 股関節が使えているか?膝だけが前に出ていないか?

- 足首の可動域は十分か?踵が浮いていないか? - 歩行を観察する

- 重心が内側や外側に偏っていないか?

- 股関節の伸展がしっかりと使えているか?

仮説と修正

この例では、膝そのものよりも「股関節が硬いせいで膝に負担が集中している」と考えられます。そこで股関節の可動域改善を優先する治療や運動を提案できます。

4. 体全体を見抜く3つの視点

代表動作やジョイントバイジョイントを活用するとき、次の3つの視点を持つと判断力がさらに上がります。

① 動きのバランスを見る

- 過剰に動いている部分(代償動作)がどこかを探す。

- 例:腰が過剰に動いている場合、胸椎や股関節が硬い可能性が高い。

② 痛みの「原因」と「結果」を分ける

- 痛みがある場所は「結果」であることが多い。

- 例:膝が痛くても、原因は足首や股関節の硬さかもしれない。

③ 重心の位置を観察する

- 重心が外側や内側に偏ると、特定の部位に負担が集中する。

- 例:片足荷重が強い患者さんは、股関節や骨盤の安定性が問題になりやすい。

5. 具体例:全身を見る治療計画の立て方

症例:40代女性、肩・腰・膝が痛い

問診表の情報

- 肩:VAS 5(夜間痛あり)

- 腰:VAS 7(座るときに痛む)

- 膝:VAS 6(階段の上り下りがつらい)

評価の流れ

- 代表動作で仮説を検証

- スクワット:股関節の動きが制限され、膝に負担集中。

- 歩行:左右で重心が偏っている。 - ジョイントバイジョイントで原因を特定

- 股関節の硬さ → 腰椎の代償動作 → 膝の負担増加と推測。

治療計画

- 股関節の可動域を改善(腸腰筋や外旋筋群をターゲットに)

- 胸椎の回旋を強化(モビライゼーションで動きを出す)

- スクワットフォームを指導(膝ではなく股関節主導で動く練習)

6. 最後に:問診表を入口に全体を見る目を養おう

問診表は患者さんの感じている痛みのヒントにすぎません。治療家として大切なのは、体全体の動きやつながりを見て、本当の原因を見抜く力をつけることです。ジョイントバイジョイントや代表動作を活用すれば、患者さんの症状を「全体の中でどう動いているか」という視点で見ることができます。

ぜひ、今日お伝えした内容を現場で実践してみてください!経験を重ねるほど、このアプローチがどれだけ役立つか実感できるはずです。一緒に学び続けていきましょう!

コメント